Ogni undicesima domenica dopo la Pentecoste, i fedeli della Chiesa Ortodossa si trovano di fronte a uno specchio spirituale della propria vita, attraverso una parabola inquietante. È la parabola del servo spietato (Matteo 18:23-35), una storia che sembra semplice ma che nasconde in sé una lezione fondamentale sul perdono, sulla misericordia e sul nostro rapporto con Dio. Più che una semplice parabola morale, è un dramma dell’anima umana che ci mostra come, senza il perdono, la grazia ricevuta da Dio si disperde e la nostra salvezza diventa impossibile.

Il Debito Cosmico e la Misericordia Regale

La parabola inizia con un quadro finanziario sorprendente: un re decide di regolare i conti con i suoi servi. Il primo debitore che gli viene presentato ha un debito colossale: diecimila talenti. Per comprendere l’entità di questa somma, dobbiamo sapere che un talento era un’unità monetaria di valore immenso, equivalente a circa 6.000 denari. Un denaro rappresentava il salario di una giornata di lavoro. Pertanto, il debito di quest’uomo sarebbe stato di oltre 60 milioni di denari, ovvero il salario di 200.000 anni di lavoro. È una somma che non poteva essere pagata da un solo uomo, a simboleggiare il nostro debito, quello di ciascuno di noi, verso Dio: il debito del peccato.

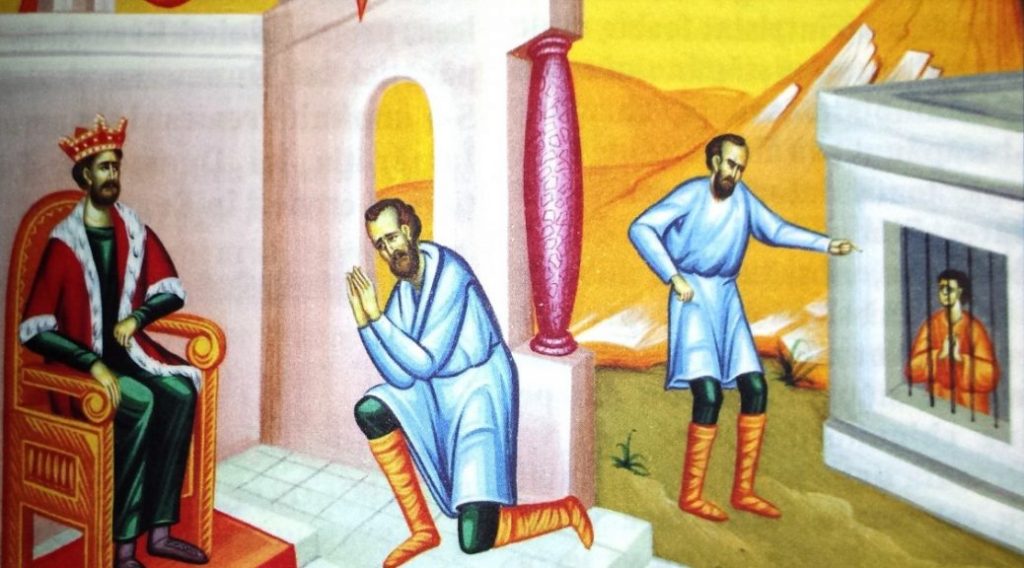

Il re, simbolo di Dio, decide di applicare la legge del tempo: il servo, la moglie, i figli e tutti i suoi averi devono essere venduti per pagare una piccola parte del debito. In questo momento di disperazione, il servo si getta in ginocchio, implorando pietà: “Signore, abbi pazienza con me, e ti renderò ogni cosa!” Naturalmente, sapeva di non poter pagare, ma chiedeva tempo, chiedendo un’impossibilità. Tuttavia, il re, mosso a compassione, fa qualcosa che supera ogni aspettativa: non solo gli concede una proroga, ma gli condona l’intero debito. È un’immagine travolgente della misericordia divina, del perdono totale e incondizionato che Dio offre all’uomo, senza alcun merito da parte sua.

Dalla Grazia alla Spietatezza: il Paradosso dell’Anima Caduta

La scena cambia drasticamente. Uscito dalla presenza della grazia, il servo perdonato incontra uno dei suoi compagni, che gli doveva una somma infinitamente piccola in confronto: cento denari, l’equivalente di circa tre mesi di lavoro. Ciò che segue è scioccante: il servo perdonato, dimenticando la grande misericordia ricevuta, lo afferra per il collo e gli chiede con brutalità: “Restituiscimi ciò che mi devi!” Quando l’altro servo lo supplica, con le stesse parole che lui stesso aveva usato davanti al re – “Abbi pazienza con me, e ti renderò ogni cosa!” – egli rifiuta categoricamente e lo fa gettare in prigione.

Questo contrasto è essenziale per la comprensione della parabola. Da una parte, il nostro debito verso Dio è immenso e non può essere ripagato. Dall’altra, il debito che un fratello ha verso di noi è, in sostanza, minuscolo. L’atteggiamento del servo spietato, sebbene sembri incomprensibile, riflette spesso la realtà spirituale dell’uomo. Ricevuto da Dio il dono del perdono, siamo spesso incapaci di donarlo a nostra volta ai nostri simili. Ci attacchiamo ai “debiti” piccoli e insignificanti, alle ferite e agli errori degli altri, perdendo di vista l’immenso debito che ci è stato perdonato.

Il Giudizio Finale e la Condizione del Perdono

Vedendo quanto accaduto, gli altri servi, rattristati, vanno a informare il re. La sua reazione è all’altezza della situazione: convoca il servo malvagio e lo rimprovera con rabbia: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno di servizio, come io ho avuto pietà di te?” Poi, consegnandolo ai torturatori, il re lo costringe a pagare l’intero debito, perdendo non solo la grazia ricevuta, ma anche tutto ciò che aveva.

Questa dura conclusione non è una minaccia, ma un avvertimento spirituale. Ci insegna che il perdono che riceviamo da Dio non appartiene solo a noi, ma è condizionato dal perdono che a nostra volta offriamo. Il Salvatore stesso, nella preghiera del “Padre Nostro”, ci ha insegnato a dire: “e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.” Perdonare non è solo un’opzione morale, ma una condizione esistenziale, l’unica tramite la quale possiamo rimanere in comunione con Dio.

San Giovanni Crisostomo sottolinea questo legame indissolubile, dicendo: “Se hai perdonato, non chiedere più conto del male che ti è stato fatto, ma dimenticalo completamente. Perché non hai perdonato a metà. Infatti, così anche Cristo ha perdonato te, affinché tu non chieda più conto del male iniziale e dimentichi tutte le cose che ti sono state fatte.”¹ Il vero perdono, dunque, è totale e si dimentica di sé, liberando sia chi perdona sia chi è perdonato.

Una Chiamata alla Trasformazione

La parabola dell’undicesima domenica dopo la Pentecoste ci invita a un esame di coscienza. Abbiamo anche noi dimenticato l’immenso debito che Dio ci ha perdonato? Ci attacchiamo anche noi ai “cento denari” di offese minori, di fastidi passeggeri, di orgogli infondati? Abbiamo trasformato il debito perdonato in un pretesto per sentirci superiori agli altri?

Questa parabola ci mostra che, oltre al digiuno e alla preghiera, il perdono è un’arma spirituale essenziale nella lotta contro la superbia e l’egoismo. Perdonando “di tutto cuore” il nostro fratello, liberiamo noi stessi, aprendo la nostra anima per ricevere e conservare la grazia di Dio. Solo così possiamo essere veramente figli del Padre Celeste, che “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni” (Matteo 5:45). Non dimentichiamo che solo i misericordiosi otterranno misericordia.

Note a piè di pagina

¹ San Giovanni Crisostomo, Omelie su Matteo, Omelia 61.